第1条

(目的)

この公正競争規約(以下「規約」という。)は、歯みがき類の表示を適正化するための事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。

第2条

(定義)

この規約で「歯みがき類」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第2項に規定する医薬部外品及び同条第3項に規定する化粧品のうち、口腔内の清掃、保健、美化、口臭除去などを目的として使用されるものであって、粉、潤製、練、液状、液体及び固型の歯みがき並びに洗口液をいう。

2

この規約で「事業者」とは、歯みがき類を製造して販売する事業者、輸入して販売する事業者及びこれらに準ずる事業者であって、この規約に参加する者をいう。

3

この規約で「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項に規定する表示をいう。

第3条

(必要な表示事項)

事業者は、歯みがき類の直接の容器又は包装及び外部の容器又は包装に、次に掲げる事項を、歯みがき類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。

(1)歯みがき類である旨

(2)販売名

(3)医薬部外品である歯みがき類については、「医薬部外品」の文字

(4)内容量

(5)事業者の氏名又は名称及び住所

(6)製造番号又は製造記号

(7)含有する成分の名称

(8)医薬品医療機器等法第59条第10号及び第61条第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する歯みがき類については、その使用の期限

(9)輸入品及び原産国について誤認するおそれのある国産品については、原産国

(10)香料を含有する歯みがき類にあっては、その旨

(11)液体歯みがき、洗口液等にあっては、具体的な使用方法及び1回当たりの使用量

(12)その他施行規則に定める事項

第4条

(含有成分の特記表示)

歯みがき類の含有成分を特記して表示する場合(前条に規定する成分表示を除く。)には、一般的名称、化学名、商品名又は略名のうち、原則として一般に普及している名称を表示するものとする。ただし、商品名又は略名を表示する場合には、一般的名称又は化学名を併記しなければならない。

2

前項の表示には、施行規則の定めるところにより、それについて一般消費者の理解を助けるために必要な説明を併記するものとする。

第5条

(効能・効果の表示基準)

歯みがき類の効能・効果を表示する場合には、医薬品医療機器等法で許容される範囲内において表示しなければならない。

第6条

(不当表示の禁止)

事業者は歯みがき類の取引に関し、容器、包装、説明書、ポスター、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、口頭等により次の各号に掲げる表示をしてはならない。

(1)歯みがき類の製造方法について、実際の製造方法と異なる表示又はその優秀性に関し事実に反する印象を一般消費者に与えるおそれのある表示

(2)歯みがき類の含有成分について、虚偽、誇大又は不正確な表現を用いることにより、その効能・効果又は安全性について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示

(3)歯みがき類の効能・効果又は安全性について、その限度を超えた効能・効果又は安全性があるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示

(4)歯みがき類の効能・効果、安全性又は品質等について、最大級又は完全等を意味する表現により、優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示

(5)他の事業者の商品を中傷又は誹謗するような表示

(6)歯科医師、歯科衛生士など医薬関係者、その他これらに類する者が、特定の歯みがき類を指定し、公認し、推薦し、選用し又は特定の歯みがき類を使用するよう指導している旨を表示する場合において、あたかも歯みがき類の品質について優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示

(7)国内で製造した歯みがき類について、あたかも外国で製造したものであるかのように、又は外国で製造した歯みがき類について、あたかも国内で製造したものであるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示

(8)事業者が自己の供給する歯みがき類の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であるもの(ステルスマーケティング)

(9)その他歯みがき類の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものより、著しく優良又は有利であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示

第7条

(比較表示の基準)

事業者は、歯みがき類の取引条件、効能・効果等に関し、他の事業者に係る商品と比較表示する場合には、公正な方法で比較し、客観的に実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用するものとする。

第8条

(過大包装の禁止)

事業者は、内容物の保護、品質の保全又は包装工程上必要な限度を超える容器包装をしてはならない。

第9条

(公正取引協議会の設置)

この規約及び歯みがき業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約を適正に施行するため、歯磨公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。

2

公正取引協議会は、事業者及び歯みがき業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約第2条第2項に規定する事業者であって当該規約に参加する者をもって構成する。

第10条

(公正取引協議会の事業)

公正取引協議会は、次の事業及び歯みがき業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の施行のための事業を行う。

(1)この規約の周知徹底に関すること。

(2)この規約についての相談及び指導に関すること。

(3)この規約に違反する疑いがある事実の調査に関すること。

(4)この規約に違反する者に対する措置に関すること。

(5)一般消費者からの苦情の処理に関すること。

(6)関係官公庁との連絡に関すること。

(7)その他この規約の施行に関すること。

第11条

(違反に対する調査)

公正取引協議会は、第3条から第8条までの規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他必要な調査を行うことができる。

2

事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。

3

公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、その調査に協力すべき旨を、文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分にすることができる。

第12条

(違反に対する措置)

公正取引協議会は、前条第1項の規定に基づき調査した結果、違反する行為があると認めるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実行すべき旨を、文書をもって警告することができる。

2

公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者が当該警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

3

公正取引協議会は、前条第3項又は本条第1項若しくは前項の規定により、警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。

第13条

(違反に対する決定)

公正取引協議会は、第11条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。

2

前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して、文書によって異議の申立てをすることができる。

3

公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて、学識経験者の意見を聴き、さらに審理を行い、それに基づいて決定を行うものとする。

4

公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

第14条

(施行規則)

公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。

2

前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。

附 則

1

この規約は、公正取引委員会の認定のあった日から起算し6月を経過した日から施行する。ただし、第9条、第10条(第3号及び第4号を除く)及び第14条の規定は、認定のあった日から施行する。

2

前項の規定にかかわらず、この規約の施行日前に製造した歯みがきについては、施行規則で定める期間に限り、第3条及び第4条の規定を適用しない。

附 則

1

この規約の変更は、昭和57年9月30日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

附 則

1

この規約の変更は、平成3年3月8日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

附 則

1

この規約の変更は、平成8年12月12日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

附 則

1

この規約の変更は、平成12年2月2日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

附 則

1

この規約の変更は、平成21年8月25日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

附 則

1

この規約の変更は、平成27年7月21日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

附 則

1

この規約の変更は、令和6年10月8日から施行する。

2

この規約の施行前に実施した行為については、なお従前の例による。

第1条

(定義)

規約第2条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、同項の歯みがき類を製造して販売する事業者又は輸入して販売する事業者以外の事業者であって、歯みがき類について自己の商標又は名称を表示し、かつ、歯みがき業として販売するものをいう。

第2条

(必要な表示事項の省略)

規約第3条に規定する必要な表示事項は、次に定める場合において、外部の容器又は包装における表示を省略することができる。

(1)直接の容器又は包装の表示を外部の容器又は包装を通して、容易に見ることができる場合

(2)旅行用商品及び贈答用に販売することを目的として詰め合わせた商品の場合

第3条

(文字の大きさ)

規約第3条第1号から第5号まで及び第7号から第11号まで、並びに第4条第1項に規定する事項の表示における文字の大きさは、第6条で定める単位を使用するものに応じ、次の表の左欄の内容量区分ごとに、右欄のポイントとする。

内容量 |

文字の大きさ |

100グラム |

6ポイント以上 |

50グラム |

5ポイント以上 |

20グラム |

5ポイント以上 |

20グラム |

規定しない |

第4条

(歯みがき類である旨)

規約第3条第1号に規定する「歯みがき類である旨」は、「歯みがき」、「液体歯みがき」、「洗口液」等を表示する。ただし、次に定める場合においては、当該各号に定める表示を省略することができる。

(1)「液体歯みがき」及び「洗口液」以外の歯みがき類であって、販売名、説明文等の中に歯みがき類である旨が明りょうに表示されている場合の直接及び外部の容器又は包装における表示

(2)「液体歯みがき」及び「洗口液」であって、販売名の中に歯みがき類である旨が明りょうに表示されている場合の直接及び外部の容器又は包装における表示

(3)外部の容器又は包装において表示されている場合の直接の容器又は包装における表示

2

「液体歯みがき」及び「洗口液」にあっては、次のいずれかの基準により表示する。ただし、表示面積の小さい容器(80ミリリットル以下)にあっては、公正取引協議会が容器包装の表示面積を考慮して決めた文字の大きさで表示することができる。

(1)商品の正面に表示する場合は、8ポイント以上の大きさの文字で、枠囲い等して明りょうに表示する。

(2)商品の正面以外の面に表示する場合は、10ポイント以上の文字で、枠囲い等して明りょうに表示する。

ただし、商品に表示されている他の文字と異なった色を用いることにより明りょうに識別できる場合は、枠囲い等して8ポイント以上の文字で表示することができる。

第5条

(販売名)

規約第3条第2号に規定する「販売名」は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき届け出た又は承認を受けた名称をいう。ただし、シリーズで届け出た又は承認を受けた場合はシリーズを識別する名称も含むものとする。

第6条

(内容量)

規約第3条第4号に規定する「内容量」は、次に定める単位に表示する。ただし、化粧品に属する歯みがき類であって内容量が10グラム(ミリリットル)以下のものについては、表示を省略することができる。

(1)次号に規定するもの以外のものにあっては、医薬品医療機器等法の規定に基づき、「g」又は「グラム」により表示する。

(2)液体又は液状の歯みがき類のうち、原則として摂氏20度において粘度10,000ミリパスカル秒未満のものにあっては、容量(「ml(又はmL)」又は「ミリリットル」)により表示する。

第7条

(事業者の氏名又は名称及び住所)

規約第3条第5号に規定する「事業者の氏名又は名称」は、医薬品医療機器等法第59条第1号及び第61条第1号の規定に従い製造販売業者の氏名又は名称を、また「住所」は総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地を表示する。

第8条

(成分の名称)

規約第3条第7号に規定する「含有する成分」は、医薬品医療機器等法第59条第8号及び第61条第4号の規定により厚生労働大臣が指定する成分のほか、必要な成分の名称を表示する。ただし、外部の容器又は包装において表示されている場合は、直接の容器又は包装における表示を省略することができる。

第9条

(使用の期限)

規約第3条第8号に規定する「使用の期限」は、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状又は品質の変化するおそれのある場合、その安全を保つ使用の期限を表示する。

第10条

(原産国)

規約第3条第9号に規定する「原産国」は、次の基準により表示する。

(1)原産国とは、当該歯みがき類の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた事業所の所在する国の名称とする。ただし、その所在地が、一般に国名よりも地名で知られているため、又はその所在地がその国に属していることが一般的に知られていないため、これを国名で表示することが困難な場合は、原産地を原産国とみなす。

(2)次に掲げる行為は、歯みがき類の内容について実質的な変更をもたらす行為に含まれない。

ア商品にラベルを付け、その他表示を施すこと。

イ商品を容器に詰め、又は包装すること。

ウ商品を単に詰め合わせ、又は組み合わせること。

(3)国産品について原産国を誤認するおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。

ア外国の国名、地名、国旗、紋章その他これに類する表示

イ外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示

ウ文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示

(4)表示方法

ア輸入品にあっては、「原産国○○」、「○○製」、「○○産」又は「Made in ○○」(「○○」は国名。)と表示する。なお、バルクで輸入し、国内で小分け製造したものにあっては、バルクの製造国を原産国として表示しなければならない。

イ原産国を誤認するおそれのある国産品にあっては、「日本製」、「国産」又は「Made in Japan」と表示する。ただし、前号ウに該当する表示であって、「Made in Japan」と表示する場合には、他の表示と切り離すなど、目立つように表示すること。

(5)第2条の規定にかかわらず、外部の容器又は包装において表示されている場合は、直接の容器又は包装における表示を省略することができる。

第11条

(含有する成分の特記事項)

規約第4条に規定する特記表示とは、含有する成分のうち特定の成分について強調して表示するものをいう。

2

規約第4条第2項に規定する説明は、医薬品医療機器等法で許容される範囲内における表現とし、薬用成分以外の含有する成分については、「基剤」、「研磨剤」、「清掃剤」、「湿潤剤」、「保湿剤」、「粘結剤」、「発泡剤」、「清掃助剤」、「香味剤」、「甘味剤」、「着色剤」等の配合目的名又はこれに類する表現による。

第12条

(効能・効果の表示基準)

規約第5条に規定する医薬品医療機器等法で許容される範囲は、化粧品である歯みがき類については、別表第1に掲げる事項とし、医薬部外品である歯みがき類については、別表第2に掲げる事項とする。なお、前記別表第1中の括弧内の用語については、表示の対象としない。

第13条

(不当表示の禁止)

歯みがき類の効能・効果又は品質に関する次のような用語は、規約第6条の不当表示に該当する。

(1)「完全」・「完ぺき」・「100パーセント」・「すべて解決する」その他これらに類似する用語

(2)客観的な根拠のない「世界一」・「日本一」・「当社だけ」・「絶対」・「群を抜く」・「第1位」・「最高(級)」・「最大(級)」・「最上(級)」・「トップを行く」その他これらに類似する用語

(3)「歯のヤニをグーンととる。」・「歯をマッ白にする。」・「家庭から虫歯をしめだす。」・「タバコのみにズバリ・この歯みがき」・「ピカピカ白」・「ヤニ臭さとキッパリお別れです。」・「ヤニ臭さもピタリ」・「歯のヤニを根こそぎにする。」・「歯を白く磨き上げます。」等の用語

第13条の2

規約第6条第8号に規定するステルスマーケティングとは、事業者が自己の供給する歯みがき類の取引について行う表示であるにもかかわらず、当該表示であることを明瞭にしないことにより、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難となる表示をいう。

2

前項の「事業者が自己の供給する歯みがき類の取引について行う表示」とは、次に掲げるものをいう。

(1)事業者が自ら行う表示(事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させる表示を含む。)

(2)事業者が第三者をして行わせる表示であって、事業者が第三者の表示内容の決定に関与しているもの

第14条

(過大包装の禁止)

規約第8条に規定する必要な限度を超える容器又は包装とは、歯みがき類の直接の容器又は包装の容積率が、当該歯みがき類の外部の容器又は包装の70パーセントに満たないものをいう。ただし、内容量が20グラム(ミリリットル)以下及び見本品又は試供品の歯みがき類については、この限りでない。なお、直接の容器又は包装が、チューブ等変形の容器又は包装である場合には、それが格納できる最小体積の直方体をもって直接の容器又は包装の容積とみなす。

2

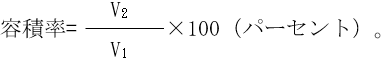

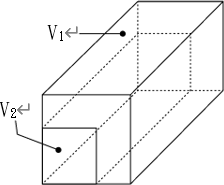

前項の外部の容器又は包装に対する直接の容器又は包装の容積率は、次の算出方法による。

(1)使用される外部の容器又は包装の体積をV1、直接の容器又は包装(チューブ等の変形の容器包装である場合には、それが格納できる最小体積の直方体)の体積をV2とすると、

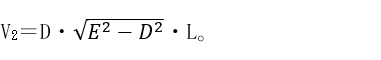

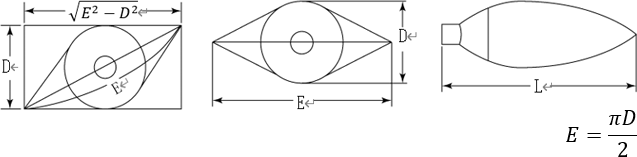

(2)前項なお書きのチューブ等の変形容器が格納できる最小体積の直方体(V2)は、次の算出方法による。使用されるチューブ等の底辺の巾をE、チューブ等の円形部分の直径をD、チューブ等の長さをLとすると、

第15条

(規則の制定)

公正取引協議会は、規約及び施行規則を実施するため、細則を定めることができる。

2

前項の細則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。

附 則

1

この施行規則は、昭和51年3月18日から施行する。

2

規約附則第2項に規定する期間は、規約施行の日からおおむね1年間とする。

附 則

この施行規則の変更は、昭和57年9月30日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、昭和63年4月27日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、平成12年2月2日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、平成15年2月18日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、平成17年5月10日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、平成21年8月25日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、平成27年7月21日から施行する。

附 則

この施行規則の変更は、令和6年10月8日から施行する。

別表第1

(第12条に規定する化粧品である歯みがき類)

(1)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(2)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(3)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(4)口中を浄化する(歯みがき類)。

(5)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(6)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(7)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(注)( )効能には含まれないが、使用形態から考慮して、限定するもの。

(注)化粧品歯みがき類の効能の範囲については医薬監麻発第288号(平成13年3月9日)等をも勘案する。

別表第2

(第12条に規定する医薬部外品である歯みがき類)

(1)歯を白くする。

(2)口中を浄化する。

(3)口中を爽快にする。

(4)歯周炎(歯槽膿漏)の予防。

(5)歯肉(齦)炎の予防。

(6)歯石の沈着を防ぐ。

(7)「むし歯を防ぐ」又は「むし歯の発生及び進行の予防」。

(8)口臭の防止。

(9)タバコのやにの除去。

(10)その他厚生労働大臣の承認を受けた事項。

歯みがき類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下、「公競規施行規則」という。)第8条(成分の名称)による歯みがき類の成分に関する表示(含有する成分の特記表示は含まない。)について、下記要領のとおり定める。

I化粧品の表示要領

1

適用範囲

ここで対象とする歯みがき類は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第3項に規定する化粧品の歯みがき類である。

2

表示事項

表示すべき事項は、成分名及び配合目的名とする。

(1)成分名

1)成分は、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定により、平成12年厚生省告示332号の化粧品の成分「配合されている成分」(ただし、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定による承認に係る化粧品にあっては、当該化粧品に係る同項に規定する厚生労働大臣の指定する成分を除く。)をいう。

2)配合されている成分の名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等の名称で表示する。

(2)配合目的名

配合目的名は、「基剤」、「研磨剤」、「清掃剤」、「湿潤剤」、「保湿剤」、「粘結剤」、「発泡剤」、「清掃助剤」、「甘味剤」、「着色剤」、「分散剤」、「可溶化剤」、「pH調整剤」、「着香剤」、「保存剤」、「防腐剤」等の名称又はこれに類する表現を用いるものとする。

(3)配合目的名の省略

次の場合は、配合目的名を省略することができる。ただし、5)の場合を除き、配合目的名を省略する場合は、すべてを省略することとし、配合目的名の一部を省略し一部を表示することはできない。

1)内容量が50グラム(ミリリットル)未満の場合。

2)外部の包装(歯みがき類専用外箱)のない旅行セット用等の歯みがき類で、成分名及び配合目的名の表示が行われている同一成分のもの(同一商品名のもの)が市販されている場合。

3)歯みがき類の洗口液であって、容器の形状から表示面積が狭小である等の合理的理由がある場合。

4)無償留型の場合。

5)配合成分が以下の場合。

1.水

2.溶剤や抽出溶剤として用いる場合の配合成分

3.分量が微量で、かつ2つ以上の配合目的を有するもので、主な目的を限定することが困難な配合成分

4.テキスト着色の目的で使用されるもので、配合成分名に「色」の文字を含む配合成分

例緑色3号(着色剤)→緑色3号

5.配合成分の名称が「香料」と表示される配合成分

例香料(着香剤)→香料、香料(ペパーミントタイプ※)

※香料については、慣用されている名称(ペパーミント、スペアミント等の香料の類型名)を併記して表示することができる。

3

表示の方法

(1)表示の順番

成分名の表示の順番は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載することができる。

(2)混合原料

混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に分けて表示する。

(3)抽出物

抽出物は、配合された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて表示する。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りではない。

(4)キャリーオーバー成分

配合されている成分に附随する成分(不純物を含む)であって、当該製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、その表示を省略することができる。

(5)成分名と配合目的名の表示

1)成分名の前、又は後に配合目的名を( )、【 】、< >等の記号で囲み表示することができる。

2)同一配合目的名の成分が連続する場合にあっては、連続する成分名の前後を[ ]等の記号で囲み、各成分名間は「、」や スペース等で区切り、その全体の前又は後に配合目的名を( )、【 】、< >等の記号で囲み表示することができる。また、連続する成分名の前後を[ ]等の記号で囲まない場合は、各成分名の間は「・」等で区切り、表示することができる。

例 [メチルパラベン、ブチルパラベン] (保存剤)

メチルパラベン・ブチルパラベン (保存剤)

(6)表示場所

表示すべき事項は、外部の包装(外部の包装がない場合は直接の容器)の見やすい個所に印刷、ラベルのちょう付その他の方法(平成12年9月29日、厚生省令第125号)により表示する。

4

実施細則

成分の表示の順番

各成分の配合量の取扱いは各成分の濃度に基づくNetでの計算値を用い、溶媒と原体の成分名に分けて表示する。

例ソルビット液(60%) 12.5%

ソルビット=60×12.5/100=7.5%

水=40×12.5/100=5.0%

グリセリン 12.0%

水 10.0%

の場合、分量の多い順は、水(15.0%)>グリセリン(12.0%)>ソルビット(7.5%) となる。

なお、成分名の表示にソルビットの表示名称ソルビトールを用いると 水 、グリセリン、ソルビトール となる。

II医薬部外品の表示要領

医薬部外品は、「配合目的名ごとにすべての配合成分を表示する方法」又は「化粧品の表示要領に準じてすべての配合成分を表示する方法」のいずれかの方法で表示する。

第1「配合目的名ごとにすべての配合成分を表示する方法」

1

適用範囲

ここで対象とする歯みがき類は、医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品の歯みがき類である。

2

表示事項

表示すべき事項は、配合目的名及び成分名とする。

(1)配合目的名

1)配合目的名は、「基剤」、「研磨剤」、「清掃剤」、「湿潤剤」、「保湿剤」、「粘結剤」、「発泡剤」、「清掃助剤」、「香味剤」、「甘味剤」、「着色剤」、「分散剤」、「可溶化剤」、「pH調整剤」、「着香剤」、「保存剤」、「防腐剤」、「有効成分」又は「薬用成分」等の名称又はこれに類する表現を用いるものとする。

2)1)に例示した配合目的名又はこれに類する名称を用いてもなお配合目的名を表示することが困難な場合は、「その他」と表示することができる。

3)「香味剤」と表示する場合については、香料、甘味剤の順に表示する。香料については「香料」と記載し、「慣用されている名称(例えば、ペパーミント、スペアミント等の香料の類型名)」を併記して表示する。なお、「香料」の記載に「香料を構成するすべての成分名」又は「香料を構成するすべての成分名と慣用名(類型名)の両者」を併記して表示することもできる。甘味剤についてはすべての成分名を表示する。

例香味剤:香料(ペパーミントタイプ)、サッカリンナトリウム、・・・

(2)成分名

成分名は、原則として医薬品医療機器等法で認められている成分の名称(ただし、承認書にその成分の名称が商品名又は略名で記載してある場合で、その成分の一般名称がある場合にはその一般名称)を表示する。ただし、日本化粧品工業連合会作成の「医薬部外品の成分表示名称リスト」に別名又は簡略名が記載され、当該別名又は簡略名が公表されている成分名にあっては、当該別名又は簡略名により表示することができる。

公競規施行規則第8条にいう医薬品医療機器等法第59条第8号で規定する「厚生労働大臣が指定する成分」は、厚生労働省告示で定める医薬部外品の成分(表示指定成分)をいう。表示指定成分のうち、成分の名称として別名又は略称を使用することができる成分名にあっては、指定された別名又は略称により表示することができる。

また、医薬部外品原料規格「精製水」、日本薬局方「精製水」及び「常水」は、「水」と表示することができる。

(3)配合目的名及び成分名の表示の省略

次の場合は、配合目的名及び成分名の表示を省略することができる。ただし、配合目的名及び成分名を省略する場合は、すべてを省略することとし、配合目的名及び成分名の一部を省略し一部を表示することはできない。

なお、医薬品医療機器等法で定める表示指定成分及び香料は省略できない。

1)内容量が50グラム(ミリリットル)未満の場合。

2)外部の包装(歯みがき類専用外箱)のない旅行セット用等の歯みがき類で、配合目的名及び成分名の表示が行われている同一成分のもの(同一商品名のもの)が市販されている場合。

3)無償留型の場合。

3

表示の方法

歯みがき類に含まれる各々の成分を配合目的ごとに区分し(1つの成分が2つ以上の配合目的を有する場合は、主な配合目的に区分する。)、配合目的名ごとの成分の総量を比較して配合量の多い順に配合目的名を表示する。

ただし、配合目的名「その他」にあっては末尾に表示する。

当該配合目的名と併記してそれぞれの配合目的名ごとにすべての成分の名称を成分量の多い順に表示する。配合されている成分に附随する成分(不純物を含む)であって、当該製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示指定成分であっても、その表示を省略することができる。

なお、水については表示することを要しない。

4

表示場所

表示すべき事項は、外部の包装(外部の包装のない場合は直接の容器)の見やすい個所に印刷、ラベルのちょう付その他の方法で表示する。

5

適用期間

配合成分の処方量の変更があって、配合目的名又は成分名の表示の順を変更する必要が生じた場合でも、従前の表示の順に限り当該処方変更後6ヶ月の間はなお従前の表示の順によることができる。

6

実施細則

(1)配合目的名

配合目的名のうち「その他」の取扱いは各社の自主的判断による。

(2)配合目的名の表示の順番

配合目的名ごとの成分の総量を比較する場合、各成分の配合量は承認書に記載された数値をそのまま用いることとし、各成分の濃度に基づくNetでの計算値は用いない。

例 「ソルビット液(60%) 12.5%」については、

60×12.5/100=7.5% ではなく、12.5% を用いる。

(3)成分の表示の順番

同一配合目的内での配合成分量を比較する場合、各成分の配合量の取扱いは前項と同じとする。

例 ソルビット液(60%) 12.5%

グリセリン 12.0%

の場合、ソルビット液>グリセリン とする。

(4)成分名における濃度の記載

承認書の「成分及び分量又は本質」欄の成分名に濃度が併記してある場合、この濃度は表示しなくてもよい。

第2「化粧品の表示要領に準じてすべての配合成分を表示する方法」

1

適用範囲

ここで対象とする歯みがき類は、医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品の歯みがき類である。

2

表示事項

表示すべき事項は、成分名及び配合目的名とする。

(1)成分名

成分名は、原則として医薬品医療機器等法で認められている成分の名称(ただし、承認書にその成分の名称が商品名又は略名で記載してある場合で、その成分の一般名称がある場合にはその一般名称)を表示する。ただし、日本化粧品工業連合会作成の「医薬部外品の成分表示名称リスト」に別名又は簡略名が記載され、当該別名又は簡略名が公表されている成分名にあっては、当該別名又は簡略名により表示することができる。

公競規施行規則第8条にいう医薬品医療機器等法第59条第8号で規定する「厚生労働大臣が指定する成分」は、厚生労働省告示で定める医薬部外品の成分(表示指定成分)をいう。表示指定成分のうち、成分の名称として別名又は略称を使用することができる成分名にあっては、指定された別名又は略称により表示することができる。

また、医薬部外品原料規格「精製水」、日本薬局方「精製水」及び「常水」は、「水」と表示することができる。

(2)配合目的名

配合目的名は、「基剤」、「研磨剤」、「清掃剤」、「湿潤剤」、「保湿剤」、「粘結剤」、「発泡剤」、「清掃助剤」、「甘味剤」、「着色剤」、「分散剤」、「可溶化剤」、「pH調整剤」、「着香剤」、「保存剤」、「防腐剤」、「有効成分」又は「薬用成分」等の名称又はこれに類する表現を用いるものとする。

(3)配合目的名の省略

次の場合は、配合目的名を省略できる。ただし、5)の場合を除き、配合目的名を省略する場合は、すべてを省略することとし、配合目的名の一部を省略し一部を表示することはできない。

1)内容量が50グラム(ミリリットル)未満の場合。

2)外部の包装(歯みがき類専用外箱)のない旅行セット用等の歯みがき類で、配合目的名及び成分名の表示が行われている同一成分のもの(同一商品名のもの)が市販されている場合。

3)歯みがき類の洗口液であって、容器の形状から表示面積が狭小である等の合理的理由がある場合。

4)無償留型の場合。

5)配合成分が以下の場合。

1.水

2.溶剤や抽出溶剤として用いる場合の配合成分

3.配合分量が微量で、かつ2つ以上の配合目的を有するもので、主な目的を限定することが困難な配合成分

4.着色の目的で使用されるもので、配合成分名に「色」の文字を含む配合成分

例緑色3号(着色剤)→緑色3号

5.配合成分の名称が「香料」と表示される配合成分

例香料(着香剤)→香料、香料(ペパーミントタイプ※)

※香料については、慣用されている名称(ペパーミント、スペアミント等の香料の類型名)を併記して表示することができる。

3

表示の方法

(1)表示の順番

成分名の表示の順番は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載することができる。

(2)混合原料

混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に分けて表示する。

(3)抽出物

抽出物は、配合された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて表示する。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りではない。

(4)キャリーオーバー成分

配合されている成分に附随する成分(不純物を含む)であって、当該製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示指定成分であっても、その表示を省略することができる。

(5)成分名と配合目的名の表示

抽出物は、配合された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて表示する。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りではない。

1)成分名の前、又は後に配合目的名を( )、【 】、< >等の記号で囲み表示することができる。

2)同一配合目的名の成分が連続する場合にあっては、連続する成分名の前後を[ ]等の記号で囲み、各成分名間は「、」や スペース等で区切り、その全体の前又は後に配合目的名を( )、【 】、< >等の記号で囲み表示することができる。また、連続する成分名の前後を[ ]等の記号で囲まない場合は、各成分名の間は「・」等で区切り、表示することができる。

例[メチルパラベン、ブチルパラベン] (保存剤)

メチルパラベン・ブチルパラベン (保存剤)

(6)表示場所

表示すべき事項は、外部の包装(外部の包装がない場合は直接の容器)の見やすい個所に印刷、ラベルのちょう付その他の方法(平成12年9月29日、厚生省令第125号)により表示する。

4

表示場所

表示すべき事項は、外部の包装(外部の包装のない場合は直接の容器)の見やすい箇所に印刷、ラベルのちょう付その他の方法で表示する。

5

適用期間

配合成分の処方量の変更があって、配合目的名又は成分名の表示の順を変更する必要が生じた場合でも、従前の表示の順に限り当該処方変更後6ヶ月の間はなお従前の表示の順によることができる。

6

実施細則

成分の表示順

各成分の配合量の取扱いは各成分の濃度に基づくNetでの計算値を用い、溶媒と原体の成分名に分けて表示する。

例ソルビット液(60%) 12.5%

ソルビット=60×12.5/100=7.5%

水=40×12.5/100=5.0%

グリセリン 12.0%

水 10.0%

の場合、分量の多い順は、水(15.0%)>グリセリン(12.0%)>ソルビット(7.5%) となる。

なお、成分名の表示は、水、グリセリン、ソルビットとなる。

附 則

この成分表示要領の変更は、平成27年7月21日から施行する。ただし、施行の日から起算して2年間は、なお従前の例によることができる。

第1条

(目 的)

この公正競争規約(以下「規約」という。)は、歯みがき業における景品類の提供の制限を実施することにより、一般消費者の適正な商品選択を保護し、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争秩序を確保することを目的とする。

第2条

(定 義)

この規約で「歯みがき」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第2項に規定する医薬部外品及び同条第3項に規定する化粧品のうち、口腔内の清掃、保健、美化、口臭除去などを目的として使用されるものであって、粉、潤製、煉、液状及び固形の歯みがきをいう。

2

この規約で「事業者」とは、歯みがきを製造して、又は輸入して販売する事業者及びこれらに準ずる事業者を言う。

3

この規約で「景品類」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第1項に規定する景品類をいう。

第3条

(一般消費者に対する景品類の提供の制限)

事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。

(1)懸賞により提供する景品類にあっては、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)の範囲

(2)懸賞によらないで提供する景品類にあっては、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)の範囲

(3)見本又は試供品として提供するものにあっては、歯みがきの特徴、品質などを試用によって知らせ、購買を促すために提供するもので、適当な限度のもの

第4条

(販売業者に対する景品類の提供の制限)

事業者は、販売業者に対し、懸賞により景品類を提供する場合は、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)の範囲を超えて景品類を提供してはならない。

第5条

(公正取引協議会の事業)

公正取引協議会(歯みがきの表示に関する公正競争規約第9条に規定する「歯磨公正取引協議会」をいう。以下同じ。)が、この規約の施行のために行う事業は、次のとおりである。

(1)この規約の周知徹底に関すること。

(2)この規約についての相談及び指導に関すること。

(3)この規約に違反する疑いがある事実の調査に関すること。

(4)この規約に違反する者に対する措置に関すること。

(5)一般消費者からの苦情の処理に関すること。

(6)関係官公庁との連絡に関すること。

(7)その他、この規約の施行に関すること。

第6条

(違反に対する調査)

公正取引協議会は、第3条及び第4条の規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行なうことができる。

2

構成事業者(この規約に参加する事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。

3

公正取引協議会は前項の規定に違反して調査に協力しない構成事業者に対し、その調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分にすることができる。

第7条

(違反に対する措置)

公正取引協議会は、第3条及び第4条の規定に違反する行為があると認めるときは、その違反行為を行った構成事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置をとるべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実行すべき旨を文書をもって警告することができる。

2

公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は公正取引委員会に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

3

公正取引協議会は、前条第3項又は本条第1項若しくは前項の規定により警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく、文書をもって公正取引委員会に報告するものとする。

第8条

(違反に対する決定)

公正取引協議会は、第6条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)をとろうとする場合には、とるべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。

2

前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書によって異議の申立てをすることができる。

3

公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて、学識経験者の意見をきき、さらに審理を行い、それに基づいて決定を行うものとする。

4

公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、すみやかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

第9条

(施行規則)

公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。

2

前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会の承認を受けるものとする。

附 則

この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。

第1条

(定 義)

規約第2条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、同項の歯みがきを製造して、又は輸入して販売する事業者と総代理店契約その他特別の契約関係にある事業者であって、これらの事業者と実質的に同一の事業を行っていると認められるものをいう。

2

顧客を誘引するための手段として、自己の供給する歯みがきの取引に付随して相手方に提供する経済上の利益は、そのための対価を請求する形態でなされた場合であっても、それが明らかに単なる仮装のためのささいな対価であると認められるときは、規約第2条第3号に規定する景品類に該当する。

第2条

(一般消費者に対する景品類の提供の制限)

規約第3条第3号に規定する「適当な限度のもの」とは、90グラム以内(ただし、液状のもの(濃縮液を除く。)は250ミリリットル以内)の歯みがき1個をいう。ただし、見本又は試供品を製造するために製造設備の新増設等新たな経済的負担を伴わなければならない場合には、この容量を越えるものであっても当該商品の最小取引単位のものを提供することができる。

2

見本又は試供品を提供する場合には、当該容器又は包装の見やすい場所に、「見本」又は「試供品」である旨を明確に表示しなければならない。

附 則

この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。