歯みがきによるウイルス感染症の予防効果は確認できていません。

参考情報:お口の中を清潔に保って、お口の中の細菌の量を減らしておくことは、お口の健康にプラスに働きます。お口が清潔でないと、細菌の塊である歯垢(プラーク)が形成されます。歯垢を放置すると、細菌の死骸などが固化しハブラシでは除去できない歯石ができます。歯石には微細な凹凸や細孔が無数にあり、細菌の丈夫な住処になり、お口の中で細菌がさらに増えやすくなります。だ液には、こうした口腔内細菌の増殖を抑える働きがありますが、細菌の量が増えて、これらへの防御が追いつかなくなると、むし歯や歯周病にかかります。よって、普段からお口の中を清潔に保っておくことは意味があると考えています。

歯みがきの最中は、だ液の飛沫が周囲に飛散する可能性があります。新型コロナウイルス感染者のだ液にはウイルスが含まれて含まれていることが報告されており、歯みがきを行う際は、身体的距離を確保して、他の人の近くで行うのを避ける、時間を変えて行う、換気を心掛けるなどの工夫をするとよいでしょう。

歯磨剤が人類の歴史に登場するのはきわめて古く、現存する記録、文献としては、古代エジプトで書かれた医学書 Papyrus of Ebers(紀元前1550年頃)があります。この中に、ヒウチ石の粉末、緑青、緑粘土、乳香、蜂蜜などを用いた粉歯磨剤や練歯磨剤の処方が記載されており、その後、古代ローマやギリシャ時代にも鹿の角の粉末、動物の骨灰、軽石または大理石の粉末、蜜、各種の薬草を原料にした歯磨剤の記録があり、中世まではこのような歯磨剤が使用されていたものと思われます。

歯磨剤が、その原料や性状、機能において今日の歯磨剤に近いものになったのは、近代化学工業の芽生えた18世紀以降のことで、現在の押し出し式チューブは1850年(嘉永3年)、米国の「シェフィールド練歯磨」が最初とされています。

わが国では、古墳人骨の「歯の側面摩耗」によって、奈良朝以前から一部に歯磨剤のようなものが使用されていたことが推察されます。また、木片等によって口中を清掃する習慣も、中国から伝来した仏教の儀式の一つとして平安時代以降に認められますが、歯磨剤として文献に現われるのは、寛永年代の終わり(1643年頃)、丁字屋喜左衛門という商人が、当時日本へ朝鮮半島から渡来した人達から歯磨剤の処方を教えられ、「丁字屋歯磨」として発売したのが最初といわれています。

江戸時代の歯磨剤は、房州砂を原料として、これに竜脳、丁字、白檀で香りを付けたものでした。その後、焼塩、炭、貝がらを焼いた粉末、こしょう、唐辛子、ハッカなども用いていました。

明治時代になって、欧米式処方が知られるにつれ大きく変化しました。すなわち、性状は昔と同様の粉歯磨剤であっても、その粉体として炭酸カルシウムの微粉末などが、また、清掃効果を高めるために石鹸なども使用されるようになりました。また、製品の形態としては明治30年前後には固練歯磨剤が陶製容器入りで、大正時代初期にはチューブ入り歯磨剤も登場しました。潤製歯磨剤は大正末年より発売されています。

ヨーロッパなどでも、中世頃までは口中の清掃(歯を白くする、口中を爽快にする)だけを目的としていた歯磨剤ですが、歯をみがくことがむし歯予防など口の中の健康保持に密接に関係することが次第に明らかとなり、17〜18世紀以降ようやく現在のように日用口腔衛生品としての価値が確立されるにいたったのです。これは、近代科学、特に医学、薬学の進歩と切り離して考えることはできません。とくに、戦後、フッ化物や各種の殺菌剤、歯周病予防剤などすぐれた薬剤が研究され、これらを配合して臨床的に効果の確かめられた歯磨剤が続々発売されています。

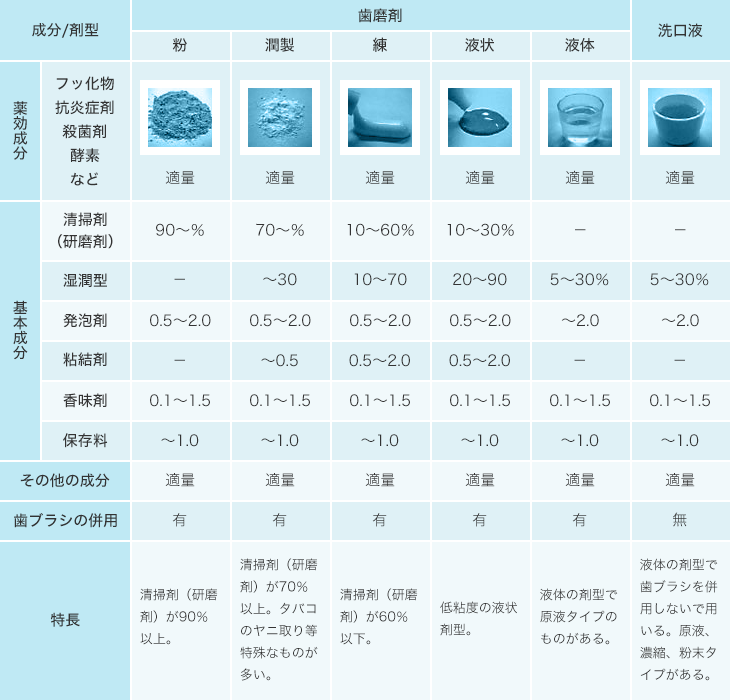

歯みがき類は、歯ブラシを併用する歯磨剤と歯ブラシを併用しない洗口液に大きく分類されます。歯ブラシを併用する歯磨剤はさらにペースト状の「練」、流動性のある低粘性の「液状」、水とほぼ同じ粘性の「液体」、湿り気の有る粉状の「潤製」、そして粉体状の「粉」の剤型に分類されます。これらの剤型に最も影響する基本成分は清掃剤(研磨剤)であり、また、液体歯磨剤と洗口液は、基本成分の種類が他の剤型とは大きく異なり、清掃剤(研磨剤)と粘結剤が一般的には配合されていません。

これらの歯磨剤は、その性状に合わせて各種容器に充填された形態で商品化されています。

※写真は外観の一部である。

「歯磨剤は歯ブラシと併用して、歯口清掃の効果を高めるための材料」と、厚生省(現 厚生労働省)発行の「歯口清掃指導の手引き」に記載されています。歯を清潔にするために、歯ブラシだけでも歯に付着した汚れの一部は取り除けますが、歯に頑固にこびりついた汚れの一部や歯ブラシの毛先の届きにくい部分の汚れは十分に取り除くことはできません。歯磨剤に含まれる成分の働きによって、このような口腔内の汚れを効果的に取り除き、口臭を防ぐ、口中を浄化するなどの基本機能があります。

さらに、むし歯や歯周病の予防や、歯に付着したタバコのやにを除去するなどの薬効成分を配合した医薬部外品の歯磨剤も多く市販されており、目的に応じて使うことをお薦めします。

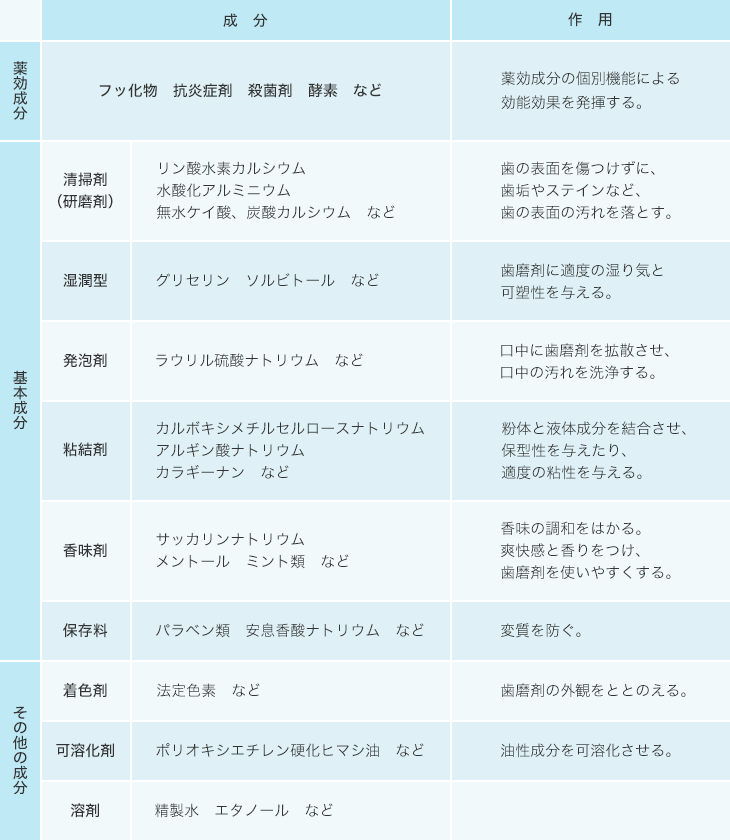

歯磨剤は製品によって配合成分や配合割合が異なりますが、主な成分とその・効果作用は以下の表の通りです。

歯磨剤の役割は口腔内の汚れを除去し、歯や歯ぐきの健康を保つためですが、同時に口中をすっきりと爽やかにすることも大切な働きの一つです。

歯みがきを快適に行い、歯みがき後もすっきりと爽快にするために古くからハッカを中心とした香味がつけられています。

また、歯磨剤を構成する成分の中には、特有の味や匂いがあるものもあります。歯磨剤に味や香りをつけることにより、これらの原料に特有な味や匂いを緩和して、使いやすくしています。

このような理由から、一般的な歯磨剤には味や香りがつけられています。

歯磨剤の甘さ成分の主体は、サッカリンナトリウム。砂糖は含まれていません。ほかのグリセリン、ソルビット、キシリトール、香料などの成分もそれ自体の甘みはありますが、毎日の快適な歯磨剤の使用を助けるためのもので、むし歯の原因となることはありません。

歯磨剤は口腔内で使用されることから、一部飲み込んだ場合や長期間使用した場合の安全性、および歯ぐき、舌、口腔粘膜(口腔軟組織)や歯(歯牙硬組織)に対する安全性には十分な配慮がなされています。

歯磨剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法と略記)上の分類により、薬効成分を含む医薬部外品と、薬効成分を配合しない化粧品とに分けられています。医薬部外品の歯磨剤は、各企業の責任において安全性を確認し、更に成分・分量、用法・用量などについて、厚生労働省の承認を得たものが販売されており、化粧品の歯磨剤では、各企業の自己責任で安全性が確認されたものが販売されています。

また、市販されている歯磨剤は歯肉、口腔粘膜等に対する作用に問題がないことや、通常(歯磨剤で)適切にブラッシングしていれば、歯に対する安全性は問題ないことも確認しています。

以上を含めて、全ての製品は各企業の責任で安全性を確認したものが販売されています

歯磨剤は、未開封で適切な環境で保管しても3年間品質を保証できない場合、使用期限を表示することが医薬品医療機器等法で義務付けられています。日本で売られているほとんどの歯磨剤は、3年を経過しても品質に問題のないように設計・製造されており、使用期限表示義務の対象から除外されています。

なお、一旦開封した歯磨剤は、保存条件により品質が劣化することがありますので、香味の変化などがなく快適にご使用いただくために、なるべく早めに使い切ることをおすすめします。

また、歯磨剤は医薬品医療機器等法で製造番号又は製造記号を表示することが義務付けられていますので、もし、品質に問題が発生した場合でも、その製造番号又は製造記号を基に製造年月日などの追跡調査ができるようになっています。

歯磨剤のように、人体に使用される製品は、正しい使い方、適正な品質を確保するために、医薬品医療機器等法という法律で規制されています。歯磨剤は医薬品医療機器等法上、「医薬部外品」と「化粧品」に区別され、市場で販売されている歯磨剤は「医薬部外品」または「化粧品」に属しています。

歯磨剤の基本的な成分は、物理的に歯の汚れを落とし、歯の表面をきれいにする清掃剤(研磨剤)、細かな泡立ちによって口中のすみずみの汚れを取りやすくする清掃助剤・発泡剤、その他に粘結剤、香味剤などです。化粧品の歯磨剤は、これらの成分の機能の総合された結果として、「歯を白くする、口中を浄化する、ムシ歯を防ぐ、口臭を防ぐ、歯のやにを取る、歯垢を除去する、歯石の沈着を防ぐ」など種々の働きを持っています。医薬部外品の歯磨剤は、上記の基本的な成分の他に、フッ化物、殺菌剤、抗炎症剤など各種の薬効成分を配合することによって、「むし歯の発生及び進行の予防」「歯肉炎・歯周炎の予防」などの、化粧品の歯磨剤にはなかった効果を付加したものです。

歯磨剤を使用時に誤って一部飲み込んだときの安全性については、各種の安全性試験により十分に検討され、健康には影響のないことが確認されています。

なお、本来歯磨剤は使用後に吐き出されるべきものですから、こどもの場合には上手に吐き出せるように、また口を十分すすげるように、おとなが指導していくことが大切なことです。

歯磨剤は医薬品医療機器等法上の分類により、薬効成分を含む医薬部外品と、薬効成分を配合しない化粧品とに分けられますが、医薬部外品の歯磨剤は、各企業の責任において安全性を確認し、更に成分、分量、用法・用量などについて、厚生労働省の承認を得たものが販売されています。また化粧品の歯磨剤は、各企業の自己責任で安全性が確認されたものが販売されています。

歯の汚れには食べカス、歯垢の他、タバコのやにやコーヒー、紅茶、お茶などの成分が着色汚れとなったもの(ステイン)、歯石などがあります。

食べカスや歯垢は歯ブラシによるブラッシングにより除去することが可能です。歯垢は食物の成分(特に糖類)を細菌が代謝してできたネバネバ成分と細菌が凝集した塊で、歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目、奥歯の噛み合わせの溝などにたまりやすいものです。歯垢は口臭、むし歯、歯周病の原因となるだけでなく、唾液により石灰化(石のように硬くなる)されて歯石になることもあります。

タバコのやにやコーヒー、紅茶などの成分が歯の表面に吸着したたんぱく質と結合しステインと呼ばれる着色成分になります。このステインは歯ブラシによるブラッシングだけでは十分に除去することができません。清掃剤などが配合された歯磨剤を使ってブラッシングすることにより効果的に除去できます。

歯石は歯垢が唾液中の無機質(リンやカルシウムなど)や細菌の作用で石灰化したもので、場合によっては色がつくこともあります。歯石はその表面に歯垢が付着しやすいため、歯周病を誘因する原因とも考えられています。一度できてしまった歯石は歯磨剤を使用したブラッシングでも取り除けないので、歯科医院で除去してください。

歯の色は、その人の生れつきの歯の色と、その表面の沈着物の色との両方に影響されて多少の差が生まれます。

歯そのものの色は歯の表面のエナメル質が半透明であるため、その内層の象牙質の色を反映しています。エナメル質はほとんどが硬く微細な石灰質の結晶から成っているのに対して、象牙質は有機質に富み石灰質の結晶は60%前後しか含んでいないので、エナメル質よりもやや黄色味を帯びています。この象牙質の組成や構造等の個人差が、エナメル質の厚さ等の個人差と相まって生れつきの歯の色の差となってあらわれています。

一方、口腔内では食べカス、タバコのやに、コーヒー・お茶などの汚れのほかに、唾液からの沈着物や細菌の代謝産物等の微細な汚れが日常少しずつ歯の表面にたまっていきます。そのため、各人固有の本来の歯の色にその汚れの色が重なってなおさら黄ばんで見えたりすることがあります。

歯垢は、食物の成分(特に糖類)にストレプトコッカス・ミュータンスなどの連鎖球菌と呼ばれる細菌が働いてできる無色に近いネバネバした汚れで、歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目、奥歯の噛み合わせの溝にたまりやすく、歯石や口臭、むし歯、歯周病の原因になります。

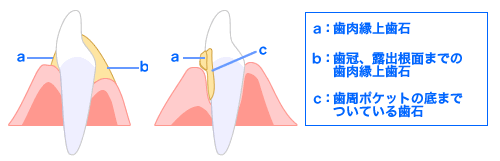

ヒトの口中にいるストレプトコッカス・ミュータンス等の細菌は、食物中の糖類を栄養源にして歯の表面に歯垢(デンタルプラーク)と呼ばれるネバネバした汚れを作ります。歯石はこの歯垢が唾液中の無機質(リンやカルシウムなど)や細菌の作用で石灰化(石のように硬くなる)し、歯と歯の間や、歯と歯ぐきの境目付近などに沈着したものです。

歯石は下図に示したように歯の表面から歯ぐき部分にかけて多く観察されています。この歯石が歯と歯ぐきの隙間で歯ぐきを刺激するとともに、歯石の上には歯垢が付着しやすいので、歯垢を伴った歯石が歯周病を引き起こすと考えられています。歯石ができないようにするためには、丁寧に歯をみがき歯石の原因となる歯垢を取り除くことが大切ですし、歯石の沈着を防ぐ薬効成分が配合された歯磨剤もありますので、歯石が気になる方はこのような製品を選択されるのもよいと思います。

なお、一度できてしまった歯石は歯磨剤を用いたブラッシングでも取り除くことができないので、歯科医院で除去してください。

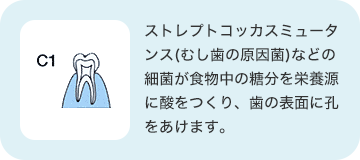

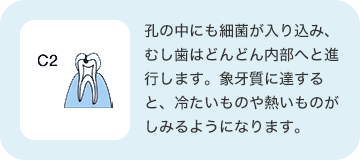

むし歯の原因は、歯垢を作り出す細菌と、その細菌の栄養源となる食物(糖)と、食べ物を摂ってからの時間、そして歯の質(強さ)の4つが関係しています。

むし歯の4つの原因について説明すると次の通りです。

1.細菌

むし歯は、ストレプトコッカス・ミュータンス等の連鎖球菌(むし歯菌)が口の中で食物の糖類を栄養源にして、歯の表面にネバネバした歯垢をつくり、その中で糖類を代謝して酸を生成し、歯を溶かすことによって形成されます。むし歯を防ぐには日頃の規則的な歯みがきにより歯垢を落としたり、殺菌作用のある製品などを使用することが大切です。

2.食物

特に大きな要因に砂糖の多量摂取があります。ヒトの砂糖使用量とむし歯の発生率の関係が疫学的調査で明らかにされています。したがって、食後、糖類が細菌によって酸に変化する前に早く歯みがきすることが大切です。

3.時間

基本的に、むし歯菌が酸を作り出す前に歯垢を取り除くことが大切です。そのためには、毎食後歯磨剤を使って丁寧に歯をみがく習慣を身につけましょう。

4.歯の質

歯の質には個人差があり、むし歯にかかりにくい歯、かかりやすい歯があります。むし歯にかかりにくい強い歯を作るには、お母さんが妊娠中からカルシウム分などのバランスのとれた栄養をとり、歯の質を強めることが一般的に重要だと言われています。また、フッ化物配合歯磨剤で毎日歯みがきを続けると、歯磨剤中のフッ化物が歯の表面に作用し、歯のエナメル質に耐酸性を与えます。

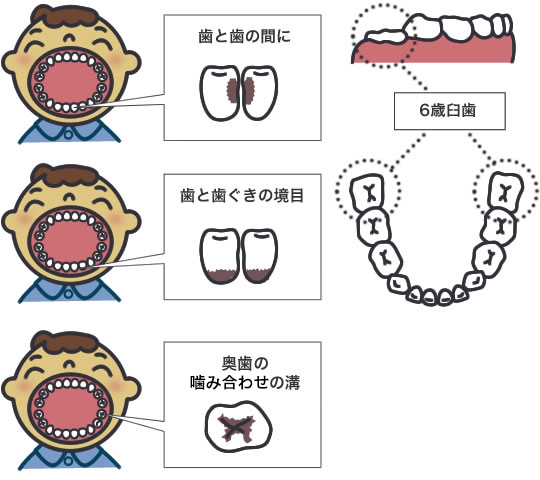

むし歯は、歯垢や食べカス等の汚れのたまりやすいところに多く発生します。特に次の3ヶ所にはむし歯が多く見られます。

1.歯と歯の間

2.歯と歯ぐきの境目

3.奥歯の噛み合わせの溝

また、5才から6才にかけて生えてくる最初の永久歯である第1大臼歯(6才臼歯)は、乳歯列の一番奥に生え、前からは見えにくく、完全に生えるまで時間(1年〜1年半)もかかるためにみがき残しが多くなり、特にむし歯になりやすい歯ですので十分な注意が必要です。

むし歯の原因は、歯垢を作り出す「細菌」と、その細菌の栄養源となる「食物(糖)」と、食べ物を摂ってからの「時間」、そして「歯の質(強さ)」の4つが関係しています(詳しくは"+むし歯ができる原因は"を参照)ので、この4つの原因に働きかけることが必要であり、その予防方法として、まず挙げられるのが、歯をみがくことです。歯をみがくことは、口腔内を清掃して食べ物のカスや歯垢などを取ることによりむし菌の原因を取り除いているのです。また、これに加えてフッ化物や殺菌剤、酵素等の配合されている歯磨剤には、歯の質を強くする働きや、歯垢を分解したり細菌の増殖を抑える働きがあります。

日常の歯みがきに併せて行うむし歯の予防方法は、以下の2つに分けられます。

1.各自が日常生活で対処できる方法

2.歯科医院で、専門的な処置をしてもらう方法があります。

1の方法には、むし歯の大きな原因である「砂糖」の摂る量を控えたり、「ダラダラ食い」を止めるなど摂り方に注意する、細菌の栄養源にならない甘味剤を使う、口腔内を清掃する働きのある繊維質の食品や歯ごたえのある食品を積極的に食べる、などがあります。

2の方法には、専門家による徹底した口腔清掃(PMTC)の他に、歯磨剤よりも高い濃度のフッ化物を直接歯に塗る方法や、フッ化物の入った溶液で洗口する方法などがあります。

但し、いずれの場合も歯みがきをしなくて良いのではなく、日常の歯みがきと併せて行うことが、むし歯予防には重要です。

むし歯とは、歯垢の中の細菌がつくる酸により歯が溶かされる病気です。むし歯を防ぐには、歯垢を取り除くことがなにより大切です。歯磨剤を使えば、歯垢の除去や付着防止に効果があります。また、細菌の繁殖を抑制する殺菌成分を配合した歯磨剤があります。さらに、歯の再石灰化を促進する働きや歯の耐酸性を向上するフッ化物を配合した歯磨剤、初期むし歯の脱灰部を再石灰化する薬用ハイドロキシアパタイトを配合した歯磨剤もあります。

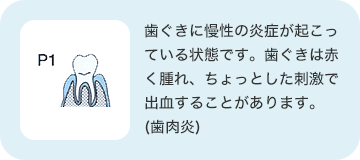

歯周病(歯肉炎と歯周炎の総称)の主な原因としては口の中にある原因(局所原因)と全身からの原因(全身原因)があります。

局所原因では、口腔内が不潔だと歯垢が歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目に付着し、この汚れの中で増殖した細菌が歯肉炎、歯周炎などの症状を起こします。また、歯垢に唾液中のカルシウムが沈着して歯石となり、この部分には歯垢がたまりやすくなるため発症を早めたり、悪化させたりすることがあります。

近年の研究により様々な全身疾患と歯周病との関連性が指摘されています。なかでも糖尿病との関連は深く、糖尿病は歯周組織の抵抗力が弱まり、歯ぐきの炎症を悪化させやすくするといわれています。

口臭の原因としては生理的なもの、病的なものおよび外因的なものに分けられます。

生理的な口臭としては

1.体調によって生じる口臭

2.口の中の清潔さを欠かしたことによる口臭

病的な口臭としては、

1.口腔内の原因によって生じる口臭

2.口腔外の原因によって生じる口臭

外因的な口臭としては、

1.食物、嗜好品にもとづく口臭

一般的な口臭の多くは、(歯垢や食べカスなどの)口の中の汚れや、むし歯、歯周病などが原因です。ですから(歯みがきなどで)歯垢や食べカスを取り除き、口中を清潔にすることが口臭予防に効果的です。一方で、病的な要因にもとづくものは専門医の治療が必要です。

歯は一枚の板ではありません。歯は立体的で1本ずつ形がちがい、歯の並び方も人によりちがいます。歯の表面だけでなく、谷間(溝)や歯と歯ぐきの境目まで丁寧にみがく(清掃する)ようにしましょう。鏡を見ながら、自分の歯ブラシの当て方を工夫してみることも大切です。

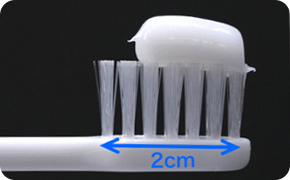

歯ブラシの毛先を歯面にしっかり当て、軽い力(ブラッシング圧/約200g)で、こきざみにこすったとき、ブラッシングの効果は最も大きくなり、歯垢を確実にしかも簡単に落とすことができます。歯磨剤は、歯ブラシに適量(成人の場合、一般的な目安としてヘッド長さ2cmの歯ブラシでは約2/3以上)を乗せて使用します。

時間については、特に決まりはないのですが、正しいみがき方で、歯の隅々まで丁寧にみがくと、最低3分間くらいはかかると思われます。一般的には、短時間で済まされている方が多いようですが、時間をかけて正しいみがき方で丁寧にみがくことが大切です。

歯みがき回数は一日2回や3回みがく人が増加しています。また、歯みがき場面も「起床後すぐ」が減少し、「朝食後に行う」場面が増えており、食べたらみがくといった行動意識が定着してきているようです。

歯ブラシだけでも、毎食後時間をかけた正しいブラッシングをすれば、清掃効果、並びにマッサージ効果はありますが、歯ブラシだけでみがいた場合、コーヒー、紅茶、お茶などの成分による汚れを完全に取り除けず、しだいに歯が着色してくることがあります。

歯磨剤を用いると、歯ブラシだけよりも清掃効果が著しく高くなります。これは歯磨剤に汚れを除去する働きがある清掃剤や発泡剤が含まれているために清掃効果が高められるからです。

また、むし歯予防や、歯周病予防などを目的として、さらに薬効成分が配合されている物もありますので、目的に応じた歯磨剤を使用すれば、清掃効果のみならずむし歯予防効果や歯周病予防効果なども期待できます。

歯みがき時に、歯磨剤を使うと泡立ちや清涼感のためにみがいた気分になり、歯みがき時間が短くなると言って、歯磨剤を使わずに歯ブラシだけでみがくことを薦める人もいます。しかし、一般会社員と歯科に関する知識レベルの高い歯科衛生学科の学生との2つのグループで、歯磨剤を使った場合と使わなかった場合の歯みがき時間を測定したところ、どちらのグループにおいても歯磨剤の使用の有無による歯みがき時間に差はなく、歯磨剤の使用による影響は認められないことが報告されています。

したがって、歯磨剤を使っても歯みがき時間の変動はありません。

多くの試験結果から判断しても、歯磨剤を使って通常の軽い力で通常にブラッシングしていれば、問題はありません。

歯のエナメル質への磨耗試験の一例として、炭酸カルシウムを研磨剤にした市販の歯磨剤を50年使用しても、実際上はなにも問題にすべき範囲のものではないとの研究結果があります。また、象牙質を使った磨耗の研究は、いろいろな角度から検討されていますが、実験室で得られた磨耗性に差はあっても、口腔内では検出されないという結果もあります。

歯磨の磨耗性が歯の磨耗に及ぼす影響は小さく、むしろブラッシングのときの圧力や歯ブラシの硬さのほうが影響が大きいのです。

1995年にISOで「歯磨剤の物性と安全性」に関する国際規格が設定され、現在市販されている歯磨は、この国際規格(研磨力が250以下)を満たしています。

洗口液も液体歯磨剤もともに、液体剤型の製品ですが、使用方法が歯ブラシによるブラッシングを行うかどうかの点が異なります。また、主な機能として以下のような違いもあります。

洗口液 :歯ブラシを使わずに、適量、口に含んですすぐことにより、主に口臭の防止や口中の浄化をするものです。

液体歯磨剤 :適量を口に含み、ブラッシングをする、あるいは適量を口に含み吐き出した後、ブラッシングをすることにより、口臭、むし歯の予防に加え、歯周病などの口腔疾患の予防をするものです。

※液体剤型の商品には、「洗口液」「液体ハミガキ」のいずれかを明記していますので、それで区別することができます。

洗口液や液体歯磨剤には清浄効果や清涼感を高めるためにエタノールやペパーミントオイルなどの香料が配合されており、個人差はありますがこれらの成分によって刺激を感じる場合があります。

特に水ですすぐ必要はありません。むしろ、水ですすがない方がより効果的です。

ただし、洗口液や液体歯磨剤を吐き出した後、違和感や刺激感などが気になる場合は、水で軽くすすいでください。

こども用の歯磨剤はできるだけ早い機会に歯みがきの習慣を身につけ、こどもに多いむし歯の発生を予防することを目的に作られ、ほとんどにフッ化物が配合されています。香りや味は、こどもの嗜好を調査して決定し、こどもに好まれるフルーツ系が多くなっています。こども用歯磨剤に、おとな用のようなハッカを主体とする香料を添加すると、辛くて嫌がりますので、フルーツ系などのハッカを使わない香味にしてあります。

乳歯が生えたら、歯みがきを始めましょう。乳歯が生え始めるのは 生後8ヶ月位です。

はじめは、保護者の方がやさしくみがいてあげましょう。初めのうちは、清潔なガーゼで汚れを拭き取ってあげるのも良いでしょう。歯ブラシが持てるようになったら、こどもが行う自分みがきをはじめましょう。この時期の歯みがきは、歯ブラシを自分で口に入れることに慣れさせるためと歯みがきの習慣作りです。きれいに歯をみがけないので、保護者の方も、みがいてあげましょう。自分でみがけるようになってからも保護者が後で口の中を点検し、歯ブラシの届いていない所をみがき直してあげましょう。鏡を見ながらみがかせるなどの工夫も必要です。

こどもに使わせる歯ブラシは、こどもの口にあった物で、持ちやすい歯ブラシを選びましょう。

そして、歯ブラシを口に入れたまま動き回ると転倒してケガにつながると危険ですので、こどもが歯みがきする際には、そばで注意を払ってください。

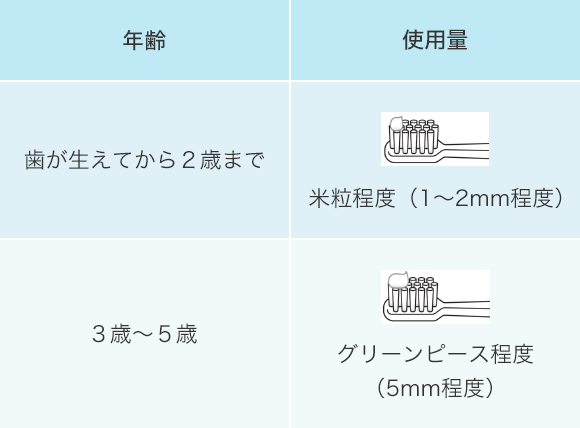

フッ化物配合歯磨剤の年齢別使用量の目安は以下のとおりです。

6歳以上のこどもの年齢別使用量の目安は定めていません。

お口の大きさ、製品の仕様、歯ブラシのサイズなどを踏まえて使いやすい量でご使用ください。

大人の方のお口のケア方法はこちら↓

なお、6歳未満のこどもには、製品表示をご確認いただき、

フッ素濃度が1000ppmを超える歯磨剤の使用は控えてください。

※フッ素濃度が1000ppmを超える歯磨剤とは・・・

フッ素1000ppm〜1500ppm又はフッ素0.100%〜0.150%の範囲の

フッ素濃度表示がある歯磨剤。

このような歯磨剤は、6歳未満の

こどもの手の届かないところに保管してください。

洗口後の吐き出しができるようになったらこどもが使用しても問題ないでしょう。

ただし、香料や成分の種類によってはこどもにとっては刺激が強いと感じられる場合があります。こども用をご使用されることをお薦めします。

アルコール(エタノール)を含む洗口液や液体歯磨剤を使用する場合には、飲み込みに気をつける必要があります。ノンアルコールタイプを選んで使用することをお薦めします。

なお、乳幼児のいらっしゃるご家庭では、誤飲を避けるために、こどもの手の届かない所に保管していただくようにお願いします。

永久歯の平均寿命は、短いものでおよそ49歳、長いものでも67歳ほど(平成11年 歯科疾患実態調査)。日本人の平均寿命(男性/80.21歳、女性/86.61歳 厚生省平成25年度簡易生命表)と比べると、とても追いつかないのが現状です。

歯を失う、いちばんの理由は「むし歯」と「歯周病」。歯周病はお口の成人病ともいわれますが、最近では小学生にも多くみられます。歯並びが悪いと汚れがたまりやすいので、むし歯や歯周病にかかる確率も大きくなります。たった1本の歯を入れ歯にしただけで、噛む力は1割ダウン。総入れ歯では7割以上ダウンします。

おいしいものを食べられるのも、自分の歯があってこそ。若いときからきちんとお口のケアをして、いつまでも自分の歯を大事にしましょう

歯を失う原因の41.8%は歯周病、同じく32.4%がむし歯(平成17年 公益財団法人 8020推進財団 調査)です。

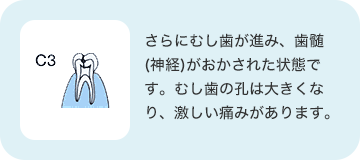

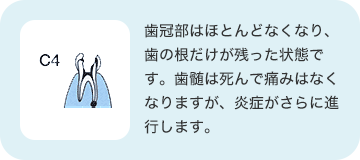

むし歯は〈歯垢〉の中の細菌が食物の中の糖分を栄養源にして酸を作り、その酸が歯を溶かしておこります。一方、歯周病は〈歯垢〉の中の細菌から出る毒素が腫れや出血などを起こします。それが歯周病の初期、歯肉炎です。さらに炎症が進むと歯周炎(歯槽膿漏)になります。

私たちの永久歯は全部で28本。親知らずを含めると32本あります。厚生労働省では、“80歳になっても20本は自分の歯を保とう”という目標をたてて「8020(ハチマルニイマル)運動」をすすめています。

老年になっても自分の歯で食べることができるかは、若い時期のケアにかかっています。毎日の歯みがきを大切にする、自覚症状がなくても半年に1回は歯科医院でお口の健康チェックをしてもらうなど、自分なりの「8020(ハチマルニイマル)運動」プログラムをはじめましょう。