国としてのオーラルケアへの取り組み

わが国においては、健康増進に関わる取り組みとして、「国民健康づくり対策」が1978年から数次にわたって展開されてきました。(第1次:1978〜1987年、第2次:1988〜1999年)

第3次国民健康づくり対策が、21世紀における国民健康づくり運動「健康日本21」(2000年〜2011年)です。この運動では、健康寿命の延伸および生活の質(QOL)の向上の実現化を目指し、一次予防の観点を重視した取り組みが推進されました。具体的には、生活習慣病およびその原因となる生活習慣等の課題について、9分野の目標、対策が掲げられました。この9分野の一つに「歯の健康」が含まれました。

「健康日本21(2000〜2011年)」の10年間の最終評価結果としては、「歯の健康」分野として掲げられた13項目のうち12項目にて改善が認められました。今後の課題も同時に示され、こどもの永久歯のむし歯予防の一つとして「フッ化物配合歯磨剤の推進」が挙げられています。

この結果を受け、2013年から第4次国民健康づくり政策「健康日本21(第二次)」がスタートしました。歯科については、「歯の健康」という名称が「歯・口腔の健康」に変更となり、むし歯、歯周病等の疾患予防や歯の喪失防止だけでなく、口腔機能「咀嚼」にも着目されています。

また、むし歯について、国全体の有病状況は大きく改善してきましたが、地域格差は未だ大きく、歯科の健康格差に関連する課題としてこどものむし歯が取り上げられています。

歯科検診受診は、特に公的な歯科検診の機会が少なくなる成人・高齢者にとって、歯・口腔の健康維持のために、極めて重要です。

項目 |

目標値 |

実績値 |

1歯の喪失防止の目標 |

||

80歳における20歯以上の |

20%以上 |

26.8% |

60歳における24歯以上の |

50%以上 |

56.2% |

定期的に歯石除去や |

30%以上 |

43.0% |

定期的に歯科検診を |

30%以上 |

36.8% |

2幼児期のむし歯予防の目標 |

||

3歳児におけるむし歯の |

80%以上 |

77.1% |

3歳までにフッ化物歯面塗布 |

50%以上 |

64.6% |

3学齢期のむし歯予防の目標 |

||

12歳児における1人平均 |

1歯以下 |

1.3歯 |

学齢期におけるフッ化物配合 |

90%以上 |

86.3% |

学齢期における過去1年間に |

30%以上 |

20.0% |

4成人期の歯周病予防の目標 |

||

40、50歳における進行した |

30%以上 |

30%以上 |

40、50歳における歯間部 |

50%以上 |

改善したが |

項目 |

現状 |

目標値 |

1口腔機能の維持・向上 |

73.4% |

80% |

2歯の喪失防止 |

||

ア80歳で20歯以上の |

25.0% |

50% |

イ60歳で24歯以上の |

60.2% |

70% |

ウ40歳で喪失歯の |

54.1% |

75% |

3歯周病を有する者の割合の減少 |

||

ア20歳代における |

31.7% |

25% |

イ40歳代における |

37.3% |

25% |

ウ60歳代における |

54.7% |

45% |

4乳幼児・学齢期のむし歯のない者の増加 |

||

ア3歳児でむし歯がない者 |

6都道府県 |

23都道府県 |

イ12歳児の一人平均 |

7都道府県 |

28都道府県 |

5過去1年間に歯科検診を |

34.1% |

65% |

厚生労働省が推奨する「健康日本21」は、新世紀の道標となる健康施策です。日本に住むひとりひとりの健康を実現するための、新しい考え方による国民健康づくり運動です。その理念は、自らの健康観に基づくひとりひとりの取組を、社会のさまざまな健康関連グループが支援し、健康を実現することにあります。

疾病による死亡、疾患、生活習慣上の危険因子など、健康にかかわる具体的な目標を設定し、十分な情報提供をし、自己選択に基づいた生活習慣の改善や健康づくりに必要な環境整備をすすめることで、ひとりひとりが実り豊かな満足できる人生を全うできるように、あわせて健康な生活が持続可能な社会の実現を図るものです。

今後は、国民の健康寿命の延伸および生活の質の向上をはかるうえで、母子保健などほかの重要な課題についても検討をすすめ、21世紀の国民健康づくり運動をさらに拡充する事が健康日本21でうたわれています。

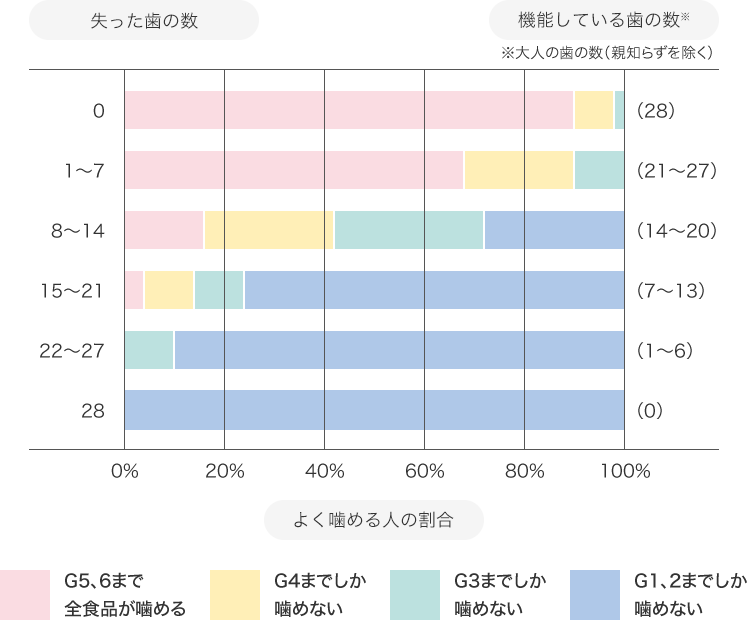

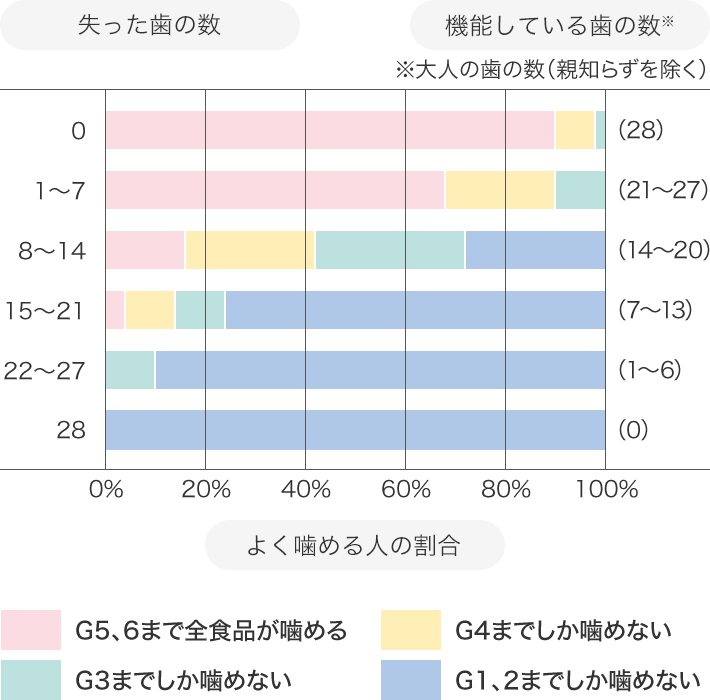

現在、歯科保健の分野では、高齢者においても歯の喪失が10本以下であれば食生活に大きな支障を生じないとの研究に基づき、生涯にわたり自分の歯を20本以上保つことにより健全に噛む能力を維持し、健やかで楽しい生活を過ごそうという8020(ハチマルニイマル)運動が提唱・推進されています。

8020運動の実現に向けた目標としては、歯の喪失防止の目標値を示すとともに、歯の喪失原因の約9割がむし歯と歯周病で占められていることから、各ライフステージに応じた適切なむし歯・歯周病予防を推進することが重要であり、そのため幼児期と学齢期のむし歯および成人期の歯周病予防の各項目について目標を設定しています。

また、2011年に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」(歯科口腔保健法)に基づき、その目標項目が2012年に定められましたが、本目標には健康日本21(第二次)の目標項目を全て取り込んでおり、両者間での調和を保つように設定されています。

更に、2015年には地域住民の歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持を推進させる観点において、8020運動推進特別事業と口腔保健推進事業の統合も行われております。

80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標に、幼児のうちから歯や歯ぐきの健康づくりをすすめようと、厚生労働省では「8020(ハチマルニイマル)運動」を提唱・推進しています。

一般的には、年齢が高くなるにしたがい歯は失われて少なくなっていきます。日本人の平均寿命である80歳を越えると、自分の歯は8.2本しか残っておらず、多くの人が総入れ歯になっています。しかし高齢者でも、歯の喪失が10本以下であれば食生活に大きな支障は生じません。噛みにくい酢だこを例にとってみると、20本以上の歯が残っている状態であれば、支障なく酢だこが食べられることがわかっています。

生涯にわたって健康な歯を保つために、食べたら歯を磨く、定期的に歯科検診を受けるなど、自分なりのプログラムを決めて忘れずに実行しましょう。

食品群 |

代表的な食品 |

G1 |

スープ |

G2 |

おかゆ、とうふ、プリン |

G3 |

ごはん、まぐろのさしみ、うなぎの蒲焼き、はんぺん、煮魚 |

G4 |

おこわ、いかのさしみ、ハム、かまぼこ、こんにゃく、ちくわ、固いビスケット |

G5 |

ビフテキ、とり貝、酢だこ、なまこ、くらげの酢の物、らっきょう、貝柱の干物、おこし、するめいか、フランスパン |

G6 |

ぞうに餅、古たくあん、生あわび、堅焼せんべい、ピーナッツ |

(石上和男ほか、1989)

厚生労働省はオーラルケア対策としては、1)自己管理(セルフケア)能力の向上、2)専門家等による支援と定期管理(プロフェッショナルケア)を提言しています。

むし歯および歯周病の発症は、口腔内の微生物によって形成される歯垢(デンタルプラーク)に起因しており、いずれも適切な歯科保健行動・習慣の維持により予防することができる生活習慣病としての性格を有しています。

それゆえ、これらの疾患を予防するために重要な役割を果たすのは的確な口腔清掃や甘味飲食物の過剰な摂取の制限等の食生活への配慮などの自己管理(セルフケア)、家庭内管理(ホームケア)です。

毎日歯を磨く者が95.3%(2016年歯科疾患実態調査)となるなど、口腔清掃は習慣としてはある程度定着してきていますが、個人個人の口腔内状況やその他のリスクに応じた自己管理が十分なされておらず、そのために必要な歯科保健知識・技術も十分に普及しているとはいえません。

このような状況に対して、保健所・市町村保健センターや学校、職場などで、必要に応じた歯科保健知識・技術を習得できるよう、セルフケア能力の向上を支援する体制づくりをします。

むし歯および歯周病の原因となる歯垢(デンタルプラーク)の除去は、歯の形態や歯列の状況などから、セルフケアだけで口腔内の健康を維持することは不十分な場合もあります。これらの疾患を予防し、歯の喪失防止に結びつけるためには、家庭での適切なケアに加え、歯科医による歯石除去や歯面清掃、予防処置など専門的ケアを継続することが重要です。

実際のところ、歯科医師、歯科衛生士による適切な予防処置を組み合わせて行うことが、むし歯および歯周病の予防・歯の喪失を減少するのに有効であると多くの研究で明らかにされています。

そのため、検診による早期発見・早期治療に加え、疾患の発症を予防する一次予防がより重要であることを認識し、保健所・市町村保健センター、かかりつけ歯科医等を活用し、定期的に歯科保健審査・保健指導や予防処置を受ける習慣を確立し、そのための環境整備をすすめます。